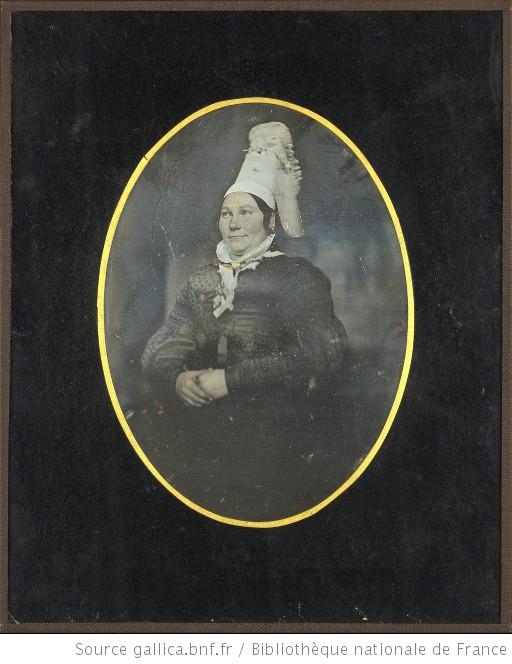

Portrait de femme, à mi-genoux, assise, de trois-quarts à gauche, les mains croisées, portant une coiffe normande, Gallica.bnf.fr

- Atelier Thiery, femme assise, daguerréotype, quart de plaque, v. 1855, coll. Bibliothèque nationale.

Daguerreotype rehaussé, portrait de femme avec enfant, vers 1850,collection particulière.

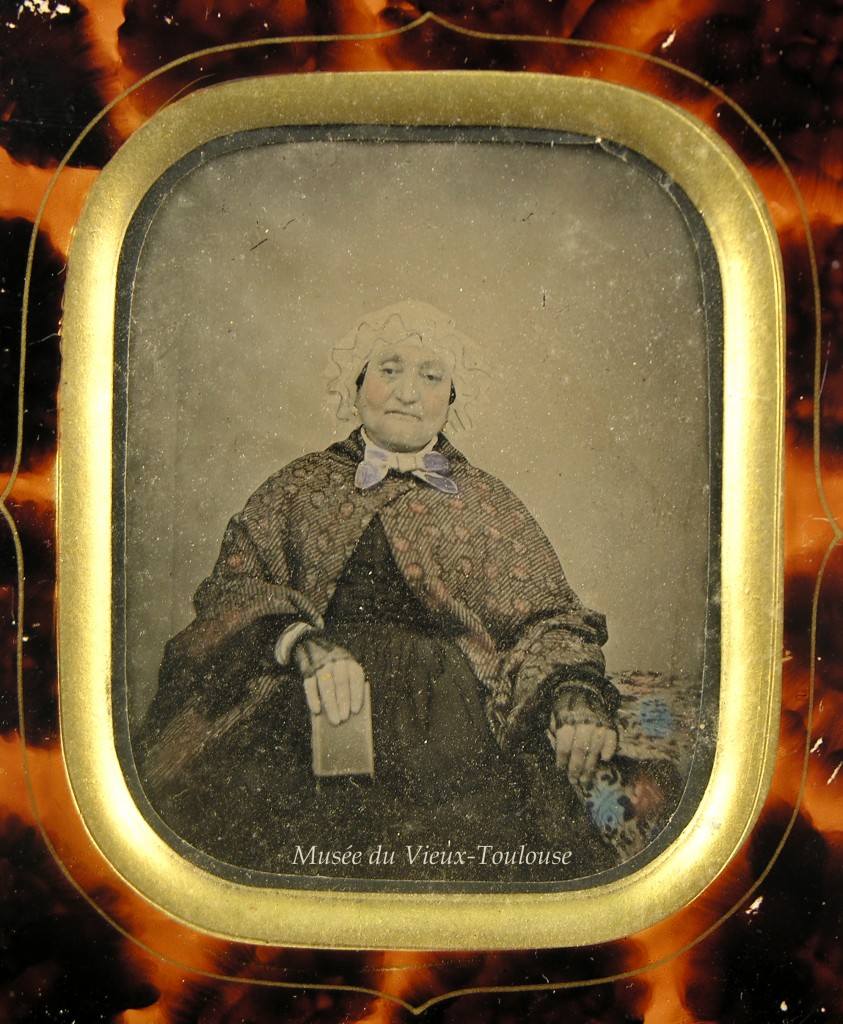

Musée du Vieux-Toulouse 40-1166 daguerréotype Mme Pech

Le daguerréotype est un procédé photographique permettant de fixer l’image d’une chambre noire par des moyens chimiques sur une plaque argentée, mis au point en 1839 par Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851).

Ce procédé eut un succès considérable, aussi bien à Paris qu’en province et à l’étranger. Ainsi à Paris, les ateliers de photographes spécialisés dans le portrait se multiplient dès les années 1840, preuve d’un succès extraordinaire.

Très vite, la baisse des tarifs des portraits – de 10 à 50 francs en fonction des formats en 1842, de 2 à 20 francs en 1845-1846 – rend l’image photographique accessible à une large couche de la population. Les ateliers multiplient les publicités.

C’est donc en partie autour de 1845 que le portrait au daguerréotype remplace allègrement les portraits peints en miniature sur ivoire. Cela devient vite un « article parisien » très prisé des provinciaux et des étrangers. La bourgeoisie se pressait dans les ateliers de la capitale pour se faire « tirer le portrait » et obtenir ainsi un souvenir d’elle-même ou de ses proches.

Il faut prendre conscience de la longueur des temps de pose (de 15 à 25 secondes), qui entraînait inévitablement une grande rigidité dans l’attitude du modèle.