Parler de Perpignan au XVIIIe siècle sans évoquer la tenue vestimentaire de ses habitants serait se priver d’une source d’informations moins anecdotique qu’il n’y paraît sur le déroulement de l’existence dans la capitale de la province de Roussillon1. La documentation écrite et iconographique atteste d’une manière de vivre où le vêtement tient un grand rôle, à la fois social et politique.

Parler de Perpignan au XVIIIe siècle sans évoquer la tenue vestimentaire de ses habitants serait se priver d’une source d’informations moins anecdotique qu’il n’y paraît sur le déroulement de l’existence dans la capitale de la province de Roussillon1. La documentation écrite et iconographique atteste d’une manière de vivre où le vêtement tient un grand rôle, à la fois social et politique.

Toute histoire du vêtement implique une étude exhaustive des étapes qui conduisent un coupon de tissu à être transformé en pièce d’habit. Dans un premier temps, nous découvrirons les nombreuses boutiques de la ville. Nous étudierons ensuite les différents corps de métiers ayant un rapport avec la vêture et l’apparence et nous nous imprègnerons ainsi d’un peu du quotidien d’un perruquier ou d’un tailleur d’habits.

Dans une seconde partie nous évoquerons l’évolution de la mode vestimentaire en Roussillon, avec les problèmes suscités par l’influence politique et esthétique française dans une province récemment séparée de la grande Espagne. Nous pourrons aussi nous questionner sur la réalité et l’évolution du costume « catalan ».

Enfin nous détaillerons quelques costumes particuliers, en déterminant leur fonction et leur usage, à savoir l’habit de Consul, fonction alors prisée des bourgeois de la ville ; le costume des militaires, très nombreux en ville dans la première moitié du siècle ; et enfin l’habit de mariage sera évoqué avant de mieux connaître celui du deuil, souvent revêtu à cette époque de forte mortalité.

Quelques professions liées au vêtement

Les boutiquiers de toile de Perpignan

Les “botiguers de tela” sont à Perpignan un corps de métier important, composant une grande partie de la confrérie des marchands toiliers, drapiers et quincailliers. L’activité de leurs boutiques peut être approchée à l’aide de leurs inventaires et de facturiers entrés aux Archives Départementales, pour la plupart dans la série des dons et dépôts1.

Ces échoppes révèlent un nombre très varié de tissus. Rafael Casarre, rue de la Barre, propose en 1687, 46 sortes de tissus différents comme le drap minim (c’est à dire de couleur bleue en référence à l’ordre religieux des minimes), dit aussi drap de la terra de fabrication locale2, du cadis de Rodez, de l’étamine de la terra, de la bayette de Castres de différentes couleurs, du bouracan, du taffetas moras de Barcelone et noir de Paris, de nombreuses canes de toiles de Barcelone, de Paris, de mitgollanda, toiles gommées de Rouen…3 La boutique de Rafael Casarre ne se limite pas à la vente exclusive de tissus mais s’étend aussi aux chausses (calsas de tela o de sargas), aux mouchoirs (mocadors de colors), à la peau de chamois (pell de xamoas), aux fils, aux aiguilles, aux barretinas blanches et borrellas…

La production locale de draps est restreinte et d’une qualité ordinaire depuis le déclin de l’industrie textile roussillonnaise au milieu du XVIIe siècle. En effet selon une lettre du 18 septembre 16854, l’industrie drapière de Perpignan, qui comptait vers 1600 sept cents métiers à tisser et dont les produits étaient vendus jusqu’à Palerme en Sicile, a connu un point d’arrêt à compter de 1629 avec l’incendie qui détruisit les ateliers installés au Puig5. Le siège de Perpignan finit de ruiner cette prestigieuse industrie. Dès lors les draps produits à Perpignan ne sont plus vendus que dans le seul espace de la Province. Entre 1663 et 1664 deux manufactures sont créées à Perpignan et à Ille-sur-Têt par les sieurs Roussy et Bernard. Leurs draps étaient exportés à Marseille pour le marché italien. Cependant, à la suite de nouveaux droits de douane, ces manufactures n’eurent plus que le marché local pour écouler leurs quatorzains, seizains et vingtquatrains6. Il existait une autre manufacture à Prats-de-Mollo mais l’essentiel de la laine du Roussillon était vendue brute aux fabricants de draps de Limoux, Lodève et Carcassonne.

Au début du XVIIIe siècle, une manufacture royale de soie est créée à Perpignan par l’entrepreneur Jean Maris7 avec l’apport financier du marchand drapier Tabariès. Le roi Louis XV tend à favoriser le travail d’un grand nombre de pauvres pour éradiquer chômage et vagabondage, « ce qui fera cesser l’oisiveté qui n’est que trop répandue dans la province ». Cette manufacture disparaît en 1748 en raison du manque d’ouvriers qualifiés dont beaucoup émigrent en Catalogne et du surcoût des taxes à l’exportation8. Dans la seconde moitié du siècle, de petites manufactures sont crées à Perpignan ou dans les bourgs comme à Prades en Conflent où le sieur Clément fabrique des bonnets de laine pour le Levant et le sieur Hortit des draps de deux qualités et de différentes couleurs9. Des filatures de soie ouvrent aussi comme celle du sieur Gironne qui s’installe très probablement dans l’ancienne manufacture Maris.

Petit à petit l’engouement des Perpignanais pour les étoffes françaises entraîne le déclin de l’approvisionnement en productions hispaniques. L’implantation de véritables réseaux commerciaux provençaux et languedociens sur tous les ports de la côte jusqu’à Cadix (Fornier étant le plus connu) provoque également un véritable essor de la diffusion des étoffes languedociennes et françaises en Roussillon, puis vers l’Europe du Sud et les Amériques.

L’inventaire de la boutique de François Pancou-Lavigne dressé en 178310 dénombre 78 sortes de tissus différents de provenance très diversifiée qui vont de la très locale toile d’Ille-sur-Têt, à celles de Minorque et de Rome, avec une majorité de tissus français.

Cette diversité indique l’attrait de la population roussillonnaise pour les tissus fins et de bonne qualité tout au long du XVIIIe siècle. La toile de coton dite française l’emporte sur tous les autres tissus en nombre de cannes. Les autres textiles les plus prisés sont les soies façonnées et brochées et bien sûr, les indiennes ou toiles peintes. Ces tissus sont d’un entretien facile au contraire des habits confectionnés dans des étoffes de laine.

Un registre de boutiquier conservé à la médiathèque de Perpignan, couvrant la période 1774-177711, fait apparaître clairement la prédominance des commandes passées auprès des fabriques languedociennes et françaises. Le rayonnement des approvisionnements dans l’ensemble du royaume français s’explique par la concrétisation de marchés conclus lors des foires de Montagnac, de Pézenas, de Lyon et surtout de Beaucaire chaque 22 juillet, lieux privilégiés de rencontre entre l’offre et la demande. Chaque année les marchands de Perpignan y envoient des représentants pour ramener des échantillons12.

Inventaire d un marchand de tissus de Perpignan, XVIIIe s. Médiatheque de Perpignan.

La place des boutiquiers de toile devient ainsi plus importante dans la société perpignanaise comme le prouve la modification des statuts de la confrérie qui provoque la cohabitation d’une confrérie vieille et d’une confrérie neuve de saint Christophe13. En 1715, le collège des marchands drapiers demande aux consuls d’être admis aux places de troisième et quatrième consul au même titre que les mercaders. L’intendant de La Neuville se prononce en faveur des drapiers tout comme le Conseil d’Etat14. Malgré l’accession aux charges consulaires, le collège des marchands drapiers, toiliers, soyers et merciers se réduit, ne comptant finalement plus que 29 membres en 176715. L’édit de Turgot neuf ans plus tard met fin au déclin de ce corps dû notamment à l’hérédité de la maîtrise et à plusieurs faillites et banqueroutes16.

Activité liée au vêtement et à l’apparence : l’art de la perruque.

Les métiers du paraître sont nombreux sous l’Ancien Régime17. Deux états des confréries et collèges donnent une idée de cette diversité au moment où la ville de Perpignan compte à peu près 13000 habitants18. Perruquiers, maîtres tailleurs, mais aussi boutonniers, cordonniers, chapeliers (sombrerers), toutes ces professions ont obligation de maîtrise19.

L’activité du perruquier est une activité importante du paraître dès le XVIIe siècle avec la confirmation des statuts du collège par les consuls, le 11 mai 1697. La mode des perruques véritablement d’origine française se généralise auprès d’un grand nombre de corps de métiers puis dans toute la société autour de 175020. Entre temps, elle est l’élément indispensable de reconnaissance des hautes fonctions politiques et militaires. L’armée en commande pour ses officiers21.

La perruque est aussi coiffée par les maître-artisans tels Louis Jourdan, maître maçon qui va régulièrement se faire raser la tête, arranger ses vieilles perruques et en acheter de nouvelles22.

Outre des perruques, le sieur André, marchand, possède en 1684 des coiffes de dessous de perruque qui lui permettent de ne pas se raser la tête. A Perpignan, c’est probablement vers 1700 qu’est admis l’usage de porter perruque « à cheveux vifs », faites de vrais cheveux et couvrant toute la tête. Nous trouvons aussi des boites spéciales pour les ranger à l’abri, appelées « melons », généralement au nombre de trois23. D’autres possèdent des têtes à perruques sur pied24. Une fois enlevée, la perruque est remplacée par le bonnet d’intérieur.

Le registre du perruquier Joseph Abraham permet de comprendre le fonctionnement de cette activité25. L’atelier emploie le fils de la maison et deux ouvriers : Jean Galibert et Clément Vial ainsi qu’une jeune fille. Le client passe contrat pour rasage de la tête et l’entretien des perruques pour la somme de 20 à 40 sols par mois. Les comptes sont arrêtés tous les dix ans pour que soient réglés les impayés, le client ne payant pas forcément tous les mois. Les prix de vente varient de 5 livres pour une perruque faite de ses propres cheveux à 10 livres pour les autres. Un raccommodage (remettre les faces et changer la coiffe) revient à 4 livres.

Au gré d’une saisie effectuée chez le sieur Vallé par le syndic des maîtres perruquiers, nous savons qu’un atelier situé dans la rue qui va de la Loge à la place d’Armes (actuelle rue saint Jean) comprenait divers outils comme un « tournentresse », quelques autres tresses sous deux boutons de métiers, de petites cardes couvertes de fer blanc, un fer à friser, une perruque à la cavalière, une perruque double, une perruque en bourse et un pied de perruque. Vallé est d’ailleurs pris sur le fait : « l’ayant trouvé qu’il tressait actuellement les cheveux pour en fabriquer une26 ». Un autre atelier montre l’usage de ficelles de chanvre pour lier les cheveux qu’avec de petites cares en fer on aura démêlé et « détiré », après quoi on passe un fer pour plaquer le tout27. L’atelier attirait le chaland par une enseigne « de bois ou est peinte une perruque ».

L’artisan principal du vêtement : le maître tailleur

La confrérie des tailleurs est l’une des plus anciennes de Perpignan. Ses statuts très stricts remontent à 1522 et vont peu à peu s’assouplir au cours du XVIIIe siècle1. Les ateliers de couture sont nombreux mais seuls les maîtres tailleurs ont le privilège de fabriquer les vêtements de dessus. L’atelier est aussi une boutique où l’on peut acheter du tissu ou bien trouver des habits confectionnés ailleurs où d’occasion. Chez Maître Castras s’établit tout un circuit commercial entre de « petites mains » qui confectionnent ou raccommodent chez elles des pièces spéciales comme les escarpins, et le particulier qui porte le tissu et passe seulement commande pour la façon2. Enfin ce marchand tailleur effectue dans son office toutes sortes de raccommodages ou de transformations3.

Les tailleurs ont leurs clients réguliers, tel le chanoine Pontich qui commande chaque année ses chemises de Rouen garnies et marquées, ainsi que ses chemises de nuit. Les clients résidant dans une aire géographique restreinte, le quartier ou tout simplement la rue, cela explique qu’ils travaillent pour différentes classes sociales. Les demoiselles Nemoront et Miric, d’un milieu populaire, se font ainsi confectionner des jupes piquées. Par ailleurs, l’illustre Don Joseph de Copons4 commande des paires de manchettes brodées, des engageantes et des tours de gorges. Egalement lieu de revente, l’atelier du tailleur d’habits concurrence les nombreux fripiers de la ville.

Un autre tailleur anonyme paraît, vers 1777, s’être spécialisé dans la confection et l’achat de pièces vestimentaires pour les revendre ensuite à Perpignan et dans tout le Roussillon5. Sa boutique est aussi fournie en éventails, boites d’écaille, cordons de montre, grenats … Il s’approvisionne en tissus et autres articles à la foire de Montagnac ainsi qu’ « aux espagnols qui restent près le marché au bleds (place Rigaud) pour des mouchoirs de soye ». Il vend de la bonneterie : bonnets du pays, bonnets de Narbonne, de Ségovie, capuches ainsi que des vêtements d’intérieur comme des culottes, tabliers et jupes d’indiennes, des matelotes et des bas. Sa clientèle est domiciliée dans divers lieux de la province. Ce marchand semble à la tête d’un réseau de colportage, ce qui lui permet au passage d’acheter des peaux de fagines (fouines) et de loutres qu’il prépare et vend à Lyon. Enfin, il emploie d’autres collègues pour accommodages et façons comme le maître tailleur Flamant, pour « deux accommodages de robes de madame La Fuye ainsi que deux façons de déshabillés ».

Certains d’entre eux sont en outre habilités à estimer et identifier les tissus et les effets lors des successions6. C’est grâce à eux que nous disposons de descriptions très précises sur la nature des tissus, leurs noms usuels et leur couleur7.

Le vêtement dans la société civile perpignanaise

Les vecteurs de la mode française en Roussillon

Après l’annexion du Roussillon à la France, un changement notable se produit au niveau vestimentaire. Si, vers 1630, la Catalogne est influencée par la mode française et se différencie du reste de l’Espagne, le changement politique entériné en 1659 crée en Roussillon une nette évolution des mentalités et une accélération des usages.

Le pouvoir royal lui-même s’intéresse à la question et en 1661, Louis XIV déclare au président de Conseil souverain que : « sa majesté veult et entend que tous les habitants de la ville de Perpignan, comme la capitale du pays, et qui par conséquent doit donner l’exemple aux autres, soient dorénavant vêtus à la françoise »1. Nous voyons là un exemple fort de la volonté d’assimiler la population à la nouvelle royauté.

En 1680 les hommes ont tous remplacé les pantalons bouffants appelés « ballons2 » par la culotte. L’attachement culturel à la mode hispanique demeure toutefois prononcé comme le démontre par exemple le choix de couleurs foncées pour les habits d’extérieur.3

Costume masculin du XVIIe s. Pia, église.

Les foires du Languedoc sont les vecteurs de cette évolution, par la circulation des gravures des nouvelles modes. Les échanges avec les marchands de Provence et Languedoc sont fréquents, ceux-ci n’hésitant pas à s’implanter pendant tout le XVIIe siècle dans le Roussillon en s’associant avec des entrepreneurs locaux4, tels ces marchands marseillais qui s’installent en ville et louent deux boutiques en 16885. Les nouvelles parures, les étoffes à la mode sont même exportées en Catalogne par cabotage (en 1681 des tissus et draperies sont transportées par barques de Torreilles à Port de la Selva). En attendant la création d’un grand port en Roussillon, un intense trafic maritime couvre tout le XVIIIeme siècle et concerne les exportations de tissus du port de Marseille vers Valencia, Alicante puis Cadix.6

Il n’est pas rare de trouver dans les intérieurs les productions typiquement provençales de « piqures de Marseille » parmi les dessus de toilettes et couvre oreillers, qu’il faut différencier des ouvrages en piqué qui étaient fabriqués sur place comme les jupes piquées et les mantelets ouatés.

De nombreux Roussillonnais voyagent en Languedoc à l’occasion des foires, ou bien à Paris et Rome pour des raisons politiques et religieuses. Ils rapportent avec eux les nouveaux modèles et les nouvelles tendances de la mode. Don Anton de Taqui est représenté en habit à la française sur un ex-voto le montrant en bateau de retour de Rome en 17007. Les hommes ont, plus tôt que leurs épouses, adopté le vêtement à la française. Les femmes restent en effet attachées à certaines pièces d’habit très locales comme la capuche et le corps à la catalane. Peu à peu, les élites abandonnent aux couches populaires ces pièces d’habit pour adopter totalement la garde robe française. Le 12 avril 1771, le sieur Sagarriga d’Anglada achète à Lyon pour son épouse diverses frivolités : des boucles d’oreilles à brillants, un éventail en ivoire avec son étui, des garnitures de robes en rubans peints différents et chinés, et une paire de manches en blondes8.

Boucles de souliers, XVIIIe s.

Du même marchand mercier lyonnais, le maître tailleur Samaran fait venir à Perpignan différents manteaux de robes en dentelles noires et blondes blanches, des coiffes en blonde, des manches avec leurs nœuds et des palatines, des garnitures avec coiffes en parterre, des garnitures à l’espagnole en dorure ou en dentelle d’agrément9. Le marchand César Sonnerat est connu dans l’Europe entière où il livre ses marchandises : Naples, Amsterdam, Saint Petersbourg, ainsi que Barcelone chez Garau Rubira y Vidal. Au milieu du XVIIIe siècle la mode française a largement dépassé le cadre géographique du royaume et sert de référence à l’excellence. Les modèles envoyés par les maîtres tailleurs parisiens ou lyonnais sont alors copiés et modifiés selon les exigences locales. Certaines perpignanaises pendant leur séjour à Paris passent commande aux marchandes de modes si elles ne font pas travailler les marchands de Perpignan10.

La fin du XVIIe siècle voit apparaître une autre mode, celle des toiles de coton peintes ou indiennes du Levant. Leur succès, dû à la facilité d’entretien et à la persistance des couleurs, suscite un certain nombre de mesures protectionnistes dès 168611. Le notaire Jean Ranchoup possède à sa mort en 1683, une parure de toilette en toiles peintes, ainsi que des mouchoirs toiles peintes et toiles saint Jean12. Commence alors une période de 73 ans de prohibition, ce qui empêche nullement les Perpignanaises de jouir des toiles non marquées (fabriquées et vendues par des réseaux autres que la Compagnie des Indes) par le biais de la contrebande.

Proche de la frontière, le Roussillon est prédisposé à ce commerce illicite. Par exemple, le 12 juillet 1725 un âne brun sans propriétaire est intercepté à la porte Saint-Martin. Il était chargé d’un ballot contenant six pièces d’indiennes entières tirant en tout 99 cannes 5 pams. Une autre fois, ce sont deux frères qui sont arrêtés à la porte de Canet. L’un d’eux portait sous sa chemise une pièce d’indienne fond bleu à fleurs rouges et vertes tirant quatre cannes et un pan ainsi que d’autres coupons. Les frères Casadavall étaient marchands de Saint Laurent de Cerdans, natifs de Sant-Miquel en Catalogne13. Au prolongement du Vallespir, la ville d’Olot est l’un des principaux centres de production de la Catalogne au XVIIIe siècle14.

Pour qui se fait prendre, la répression est sévère : lourdes amendes, peines de prison au Castillet pour un marchand, et enfin brûlement public des étoffes, tels deux tabliers en place de la Loge en 172315.

En 1748, la Compagnie des Indes était seule habilitée à importer et vendre des mousselines et toiles de coton. Une enquête menée à l’occasion de la pose de nouvelles marques sur les toiles peintes oblige des officiers à comptabiliser les toiles de coton contenues dans chaque boutique patentée de Perpignan. Bazazin aîné, Sèbe et Lastrapes, Pancou-Lavigne, Tabariès et la veuve Mouran ont encore en stock des coupons d’indiennes à l’ancienne marque. En mars 1749, les nouveaux plombs sont apposés gratuitement16. L’année 175917 voit la fin de la prohibition et l’avènement des productions provençales et montpelliéraines18. Les cotonnades chatoyantes envahissent la garde robe des Roussillonnaises, comme le montre le portrait de famille du peintre Maurin à la fin du XVIIIeme siècle. A l’extérieur de Perpignan, dans la région de Prades, l’établissement d’une manufacture d’indiennes est même envisagé dans les années 1775 comme utilisation des vastes bâtiments de l’abbaye Saint Michel de Cuixa, « n’y en ayant aucune (fabrique) de cette espèce dans la Province19. »

Etat de fortune

Dans les années 1620, le niveau de fortune est évalué par le choix des matières et le travail d’enjolivement plutôt que par le nombre de vêtements20.

Après 1680, c’est au contraire le nombre d’habits qui justifie la situation et les égards faits aux différents états.

En 1700, un maître rôtisseur et canonnier laisse à sa mort une garde robe si maigre et si usée que le notaire « n’en fait aucune estimation », alors qu’en 1712 le sieur de la Roche, conseiller du roi au Conseil Souverain, lègue un nombre d’habits très important dont « cinq robes de palais avec ou sans capuchon, six habits complets, trois robes de chambre, trois manteaux, deux épées, une veste de damas bleu à fleurs d’or doublée de taffetas blanc moiré, quatre collets de mousseline en cravate… », le tout formant une cinquantaine de pièces de valeur21.

Un élément appréciable de fortune se trouve dans l’achat d’une montre, telle en 1683 cette montre fabriquée par Jacques Joly avec sa boite de chagrin piquée de cœurs d’argent22.

Les chaussures sont aussi un élément de standing, que ce soient les mules ou les escarpins qui peuvent être assortis à la robe et fabriqués avec le même tissus, ou bien les chaussures d’homme à boucles d’argent ornées de pierreries. Le comte de Mailly avait lui-même comme habitude de porter des souliers à talons rouges : « il n’en mettait pas même d’autres lorsqu’il allait à la chasse 23». Les talons rouges étaient le signe distinctif de la haute noblesse militaire.

A la fin du XVIIe siècle, il est d’usage pour les Roussillonnaises de porter des robes de couleur sombre, où souvent le noir prédomine. Madame de Montpensier dans ses mémoires note qu’à Perpignan en 1661, les hommes et les femmes sont encore habillés à l’espagnole, ce qui dénote le décalage entre habillement de cour et mode provinciale. Le corps de la robe est souvent qualifié de corps à la catalane peut-être à cause de la forme arrondie montante24 sur la gorge (portrait de Maria Serre par Rigaud)25.

Cette découpe permet d’ajuster, de manière caractéristique, un fichu de mousseline blanche, sous les bretelles du corps et sur les manches retenues par des rubans26. Les corps au devant arrondi sont parfois appelés bandefer27, à cause du busc en métal qui maintient sa forme rigide. La fraise est souvent portée par les deux sexes. La fraise perdure plus longtemps chez les femmes, alors que pour les hommes elle apparaît démodée et trop hispanique28. Elle laisse la place dans les dernières années du XVIIème siècle à la cravate en coton et dentelles29.

Les femmes modestes portent la coiffe et la capuche, ainsi que ce qui semble être un manteau court à manches longues sur la jupe.30Les femmes distinguées sont au faîte de la mode, comme le montre le portrait de Madame de Gazanyola, parée d’une coiffe en palissade et vêtue d’une chemise garnie de dentelles sur ajusté d’un corps rigide avec devant d’estomac recouvert d’une broderie de fils d’or, sur lequel est enfilé le manteau de robe de couleur sombre31.

Au début du XVIIIeme siècle, les habits sont peu à peu allégés des ornements et broderies de fils d’or et d’argent, alors qu’apparaissent les soies brochées et les toiles peintes. Le costume féminin le plus courant est alors composé d’un corps rigide appelé busquière, de jupons superposés, d’un manteau (robe de dessus) à manches trois quarts.

Les robes à la française, apanage des classes aisées, sont encore qualifiées en 1708 de robes « à la gavache32 », quand l’une d’elles est prêtée pour habiller la Vierge de la Piétat de l’église La Réal33 : « On l’a revestue cette année d’un habit à la françoise assez magnifique ; aussi est ce une dame de qualité qui le preste ; il est de damas blanc avec des fleurs d’or au bas de la jupe ; un grand galon d’or et une frange de même, une frange d’or aux manches du manteau, de belles engageantes, la gorge couverte d’une collerette de belles dentelles. » La deuxième moitié du XVIIIe voit l’apparition des robes à l’anglaise et à la polonaise. Les nouveautés importées ou ramenées de la capitale sont autant de modèles ensuite déclinés à Perpignan par les maîtres tailleurs.

En 1787, la diversité des costumes apparaît dans les gravures de l’ouvrage de Carrère34.

Les costumes populaires se différencient des costumes d’apparat, visibles en particulier devant la façade de l’université.

L’abbé Torreilles souligne également la « différence frappante entre les habitudes traditionnelles (de se vêtir) et les nobles (qui) adoptent les modes de France. Les dames ont pris les coiffures à la Pompadour, à la Marie-Antoinette 35».

Enfin, les dernières années du XVIIIe siècle, vont se côtoyer dans les grandes familles trois modes distinctes et différentes : celle des robes à la française, à l’anglaise ou à la polonaise, le Directoire qui se complait en un raffinement du détail poussé à l’extrême et la mode néoclassique plus stricte et élancée qui connaîtra son apogée sous l’Empire.

Le costume populaire roussillonnais

Les historiens du costume indiquent d’ordinaire que la différenciation régionale apparaît pleinement au milieu du siècle des Lumières1. Ce phénomène se remarque beaucoup plus tôt pour le Roussillon, la francisation provoquant à contrario un phénomène d’identification vestimentaire régionale dès les années 16502.

Le costume populaire, prolongeant les formes des périodes précédentes3, garde après l’annexion un fort caractère hispanique. De fait, l’assimilation intervenue pendant le XVIIIe siècle n’empêche pas la résurgence à chaque instant du caractère catalan de certaines pièces d’habit et de bijoux ainsi que dans le choix prononcé de certaines couleurs ou de certaines façons de se vêtir. De nombreux objets, qualifiés de « catalans » dans les actes, démontrent l’attachement de la population à sa culture, juxtaposée dès lors à l’influence française. De ce mélange naît le particularisme de ce territoire, réalisant un art de vivre typiquement roussillonnais4.

La façon hispanique de se vêtir à Perpignan comme à Barcelone avait surpris un siècle plus tôt le marchand Thomas Platter : « les habitants (de Perpignan) ont des costumes bizarres de ce que l’on peut voir en France au point de vue vestimentaire. Dans les débuts, ça me surprenait tant et plus, surtout quand il s’agissait de la mode masculine : j’étais sidéré par les chapeaux minuscules et leurs grandes fraises, et aussi par leurs pourpoints étroits, leurs larges capes et culottes. Même stupéfaction, de ma part, à la vue des femmes : leur taille de guêpe, l’immense pourtour au bas de leur robe, et la hauteur de leurs chaussures ! Ces dames jouissent de libertés analogues, à Perpignan comme à Barcelone, s’agissant de la manière de s’habiller5. »

Costume du XVIIe, retable d Olette.

Les deux influences, catalane et française, se retrouvent en 1691 chez Montserrat Llatu. Celle-ci possède « una sinta de plata a la francesa ab son claver » ainsi que « set anells de or, quatre a la catalana »6. Le père Lestrange en 1708 remarque à Perpignan lors de la procession du Tiers-Ordre de Saint François « des dames de qualité vestues les unes à la françoise, les autres à la catalane, toutes portant le cordon sur leurs habits et pendant jusqu’à terre ». En 1722, le mélange des modes est identique en Catalogne. Lors de l’arrêt au pont de Céret de deux trafiquants d’Olot, : « l’un avait un habit de paysan à la catalane appelé « gambétou », couleur de mûre, et l’autre un justaucorps à la française, aussi couleur de mûre »7. Tous les deux portaient des espadrilles aux pieds.

Le gambetò , pièce la plus caractéristique du costume traditionnel masculin, est popularisé par les représentations de saint Gaudérique. Il s’agit d’une veste à longues basques, parfois serrée au corps par un lourd ceinturon. La baratina de laine blanche, rouge, brune ou de coton, la cape de berger avec ou sans capuche, les espadrilles l’été où les sabots et les garmatxes8 (guêtres) à la mauvaise saison, sont les pièces vestimentaires les plus citées. A cet habillement ordinaire, s’ajoutent, les jours de fêtes, la veste et les culottes à la française, les souliers à boucles, le chapeau ainsi que les bas. Les habits de cérémonie sont réalisés avec des étoffes grossières, toutefois adaptées à la mode citadine9.

La vêture des Roussillonnaises d’humble condition est simple : en 1761, Catherine Vilar reçoit en dot lors de ses noces à Fontcouverte (Aspres), un habit nuptial consistant en une jupe (de serge escotine), un corset et un capuchon (d’étamine), un tablier (de papeline), une entre-jupe (de ratine) et un corset dit camisole (de drap de la terre)10.

Cette naïve simplicité n’est pourtant qu’apparente. En effet, le remploi de pièces d’habits revendues par les fripiers, les habitudes vestimentaires antérieures et surtout de l’imagination de chaque femme pour se mettre en valeur, même avec peu de moyens, obligent à parler de « costumes populaires » au pluriel. Ainsi par exemple il n’y a pas un seul type de coiffes mais une grande variété de « coeffes » : à carreaux, damassées, noires, picardes à dentelles, « gabatxes » en Rouen garnies de mousseline, coiffes garnies ou ordinaires, bonnets de mousseline. Certaines coiffes sont montées chez soi, à l’aide d’une tête de « plastre à monter les coiffes »11. Des bonnets piqués sont fort usités et nous trouvons mention dès 1761 de coiffes dites en langue vulgaire « tupis »12. Les coiffes de mousseline rayées sont qualifiées de « jeunesses », blanches en général, on en trouve en dentelles noires. Pour le matin, c’est la coiffe « baigneuse » qui est préférée. La coiffe à la chanoinesse est elle aussi en vogue dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les bandeaux ou cravates sont appelés en catalan platas13.

Seule est omniprésente la capuche (el caputxo) blanche pour les jeunes filles et plus sombre après le mariage, toujours portée sur la coiffe. En 1788, Carrère en remarque l’usage général : « elles ont toutes un capuchon noir, de serge ou d’étoffe de soie sur la tête ou bien plié sur le bras ». Preuve de la complexité à décrire un costume particulier, Carrère préfère d’ailleurs la gravure pour représenter « la forme de leurs habits » qui est « assez difficile et longue à donner »14. Les différences vestimentaires sont cependant remarquables par la façon très populaire dont ses deux femmes sont vêtues.

La gravure de Née, d’après les dessins de Beugnet, montre deux costumes féminins aux numéros 8 et 9. Il s’agit d’une paysanne et d’une ménestrale où femme d’artisan. La différence n’est pas flagrante entre ces deux femmes, si ce n’est que la paysanne travaille à filer la laine et l’artisane semble se promener, un éventail à la main. Seul le clavier d’argent la distingue véritablement de la paysanne tout comme (mais c’est une hypothèse) la parure en pierreries. A cette époque, les femmes de la plaine ont quasiment toutes abandonné le corps à baleine15 inconfortable et nocif pour la santé, provoquant malformations et problèmes respiratoires16.

A sa place, elles portent le corset souple ou le casaquin à manche trois quart, fermé devant par des rubans noués. Le casaquin ou caraco à manches trois quarts laisse entrevoir les manches retroussées de la chemise. Sur les épaules, toutes ont ajusté un fichu d’indienne et ont noué un tablier de cotonnade autour des reins.

Les femmes de la famille Maurin portent toutes des casaquins courts porté à l’intérieur de la jupe, fermé devant par des nœuds ou des lacets. La taille est resserrée par l’attache du tablier d’indienne. Les bas mettent en valeur la finesse des escarpins ou des mules recouvertes de tissus de soie et attachés par des boucles d’argent.

Pour ce qui concerne les corsets, la Cerdagne et le Capcir sont des régions montagneuses peut être plus lentes aux changements. Carrère y décrit encore l’usage du corps à baleine : « leur habit est une espèce de corset, juste au corps vers la taille, mais qui s’élargit vers la partie supérieure de la poitrine et y laisse un vide considérable. Il est contenu dans cet écartement par une espèce de busquière triangulaire garnie de fer, couverte de belles étoffes mais très bigarrées et maintenues par des lacets, rubans et cordons de différentes couleurs ». Il continue par ailleurs en décrivant les jupons « ronds à petits plis renversés, bordés de rubans de soie ou galons de dentelle d’or ou d’argent ». La production de bas et de rubans de soie par les Cerdanyoles les longs mois d’hiver explique l’usage de bas colorés et coûteux pour les femmes de toutes conditions.

Le costume des femmes de Cerdagne diffère donc de celui du Roussillon par son aspect bigarré et riche (bas et rubans issus de la production locale ou de la proto-industrie de la Catalogne pyrénéenne, usage des indiennes de contrebande pendant la prohibition) renforcé par la broderie et l’enjolivement typiquement catalan des habits. Carrère note aussi une différence de coiffure : la capuche17 est pointue par derrière et tombe jusqu’à la ceinture, une résille tient lieu de coiffe ou bien c’est un fichu léger porté très en arrière sur la tête.

Dans un registre identique, la jeune femme au chien de Port-Vendres au costume compliqué dévoile tout un art dans l’harmonie des couleurs, corset bleu à doublure rouge sous une veste rouge à doublure bleue, jupon à panier du même ton, le tout assorti à la coiffure composée d’une coiffe à gros nœud rouge sur le haut de la chevelure. Les modes se bousculent très vite en cette veille de la Révolution, avec l’apparition des chapeaux volumineux ornés de rubans et de plumes posés sur le haut d‘une chevelure crêpée et poudrée.

Peinture de jacques Gamelin.

Dans les années 1790, les bouleversements politiques coïncident à Perpignan avec l’avènement de la mode néoclassique et l’abandon définitif des corsets rigides. Toutes les Roussillonnaises semblent porter alors le casaquin et l’on peut remarquer dans ces costumes la prédominance des indiennes. Le costume se simplifie et avec lui la forme des coiffes. Les femmes de la famille du peintre Maurin portent des coiffes de la même forme, bonnets très larges à passe bordée d’une dentelle, ajustés d’un ruban coloré18. La jeune perpignanaise du peintre Gamelin19 est, elle aussi, représentée avec une coiffe-bonnet de toile simple avec une passe où est ajustée une large dentelle ornant le front et débordant de chaque coté jusqu’aux épaules. Un ruban de couleur appelé lligassa est noué sur le haut du front. La coiffe « catalane » a atteint sa forme homogène, et il faudra encore quelques années pour que la dentelle remonte de chaque coté sur les oreilles pour former le « galet »20.

Quelques costumes particuliers de la vie perpignanaise

Au XVIIIe siècle, l’habit doit être adapté à une condition sociale et certaines fonctions requièrent un costume particulier. La société de l’époque est très codifiée en matière d’habillement. Les Consuls de Perpignan ont le privilège de revêtir un habit de cérémonie décrit en 1740 dans le Voyageur François : « l’habit de cérémonie est une robe de damas cramoisie, une fraise au cou et une haute toque de velours fort plissé ». Les robes consulaires sont portées à chacune des réunions comme un honneur, hormis en 1723 où les nouveaux consuls ne portent pas la robe, réclamant à l’Intendant d’Andrezel d’en faire fabriquer de neuves aux frais de la ville : « Il est attendu que c’est une nouveauté pour nous que pareille prétention de leur part, depuis sept ans que nous sommes en ce pays-ci, pendant lesquels leurs prédécesseurs ne nous ont jamais fait pareille demande et n’ont pas laissé de paraître toujours en robes dans les cérémonies ordinaires ; que d’ailleurs nous avons appris que les consuls de l’année dernière, à l’occasion du sacre du Roi, en ont fait faire de neuves tant rouges que noires, qu’ils ont portées en dépense dans le compte de leur consulat, ce qui, par conséquent fait un fonds appartenant à la ville, il est ordonné aux consuls de l’année dernière de remettre, s’ils ne l’ont déjà fait, à la maison de ville les dites robes dont les modernes se serviront1 ». Le problème de l’entretien et du renouvellement de la garde robe des consuls est à nouveau discuté en 1770 où une délibération permet de remplacer les robes et chapeaux « qui sont en vétusté et importables, tellement que les magistrats seront dans peu hors d’état d’apparaître dans les cérémonies publiques, nous touchons au moment à jamais mémorable du mariage de Mgr le Dauphin, et les cérémonies et démonstrations publiques qui se feront à cette occasion exigent que nous nous montrions en public avec décence ».

L’habit de cérémonie du consul est une fois de plus décrit et gravé en 1787. Carrère indique que la robe change de couleur pendant le carême, passant du rouge au noir. Elle s’accompagne d’un chaperon de velours porté sur l’épaule2.

Les cérémonies sont nombreuses et les édiles se déplacent précédés de quatre valets de ville, vêtus eux aussi de la robe rouge et portant sur l’épaule le bourdon d’argent.![[Vue_extérieure_de_l'Hôtel_de_[...]Beugnet_Jean_btv1b7742051m](https://www.institutdugrenat.com/wp-content/uploads/2017/02/Vue_extérieure_de_lHôtel_de_...Beugnet_Jean_btv1b7742051m-e1487025298231.jpeg)

D’autres professions admettent un habit de cérémonie constitué d’une robe de couleur unie et d’un chaperon3.

Pierre Tastu laisse à sa mort sa robe de palais avec ses rabats, très usée, affirmant sa fonction de procureur à la Cour du Conseil Souverain4 ainsi que deux robes noires de pénitent, l’une très usée et l’autre hors de service, démontrant la représentation des corps de métier et des hautes fonctions politiques lors des processions et des grands offices religieux.

Le doyen de l’Université Joseph Ceilles, possédait ainsi deux robes de palais, un bonnet de docteur en médecine à houppe de soie jaune, un capirot de docteur en médecine taffetas noir et devant de moire jaune ainsi qu’une bague d’or à pierre jaune5.

Dans le civil, les édiles se reconnaissent par le port de l’épée, quelquefois aussi par l’usage de la canne (une canne d’Inde à pommeau d’argent ou sont gravées les armes du roi6).

En civil les consuls portent l’épée de quelque état et condition qu’ils soient. Philippe Rose, citoyen noble et receveur des fermes du Roi en possède deux, l’une d’argent avec son ceinturon et l’autre de deuil7.

Au quotidien, l’habit à la française est porté dès que l’on sort de chez soi. Deux vestes ayant appartenu au sieur Jean-Baptiste de Balanda-Puig (1744-1808), dernier viguier du Roussillon, en sont le témoignage8.

Si l’épée demeure de rigueur dans certaines circonstances civiles, à l’inverse, l’évolution des formes du costume militaire vers le costume civil s’est accentuée à compter de 1670 à l’instigation de Louvois. L’uniforme complet des militaires dont de nombreux régiments stationnent en Roussillon, est dès lors formé d’un justaucorps, d’une veste ou gilet, d’une paire de culottes, de bottes, d’une cravate et d’un tricorne9.

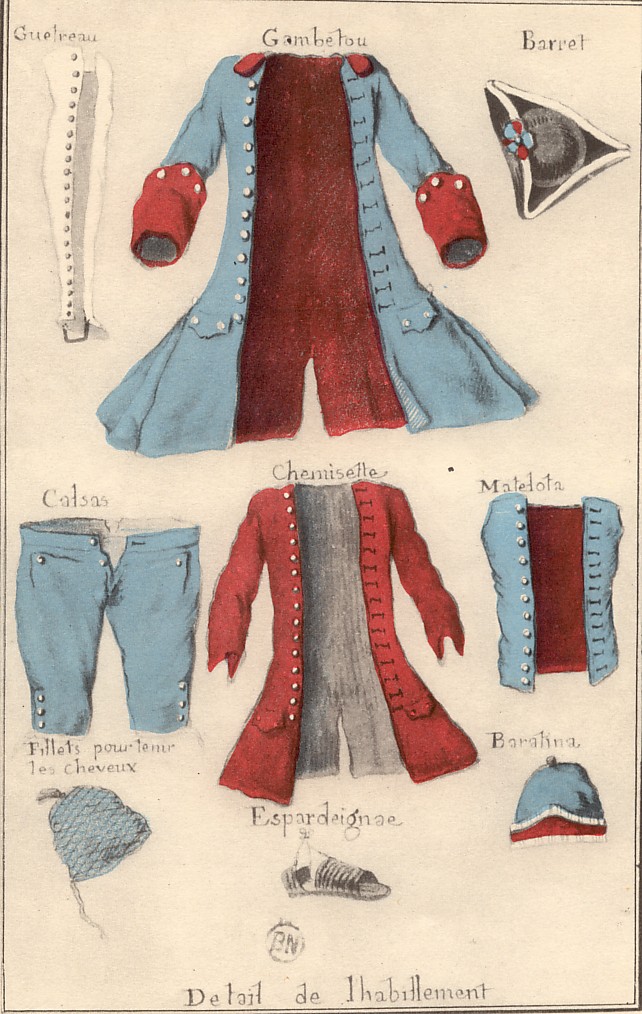

Le Roussillon possède un bataillon particulier, celui des Miquelets ou fusiliers de montagne chargés de la surveillance de la frontière10. Leur uniforme est détaillé en 1752 dans « l’état militaire et ecclésiastique du Roussillon » de De Serigny. Il fournit une vue en pied d’un fusilier et d’un officier ainsi que le détail des neuf pièces qui en composent la tenue, avec leur nom en français ou en catalan.

Nous retrouvons le manteau à longues basques ou gambetò, la chemisette (veste plus légère), la matelote (sorte de gilet sans emmanchements), les calsas (culottes), des guêtres longues qui se superposent aux bas, les « espardègnes », un réticule pour tenir les cheveux, la baratina et le baret (tricorne à cocarde).

Le costume particulier des Miquelets11 n’est pas toujours accepté par les soldats et les officiers provenant de tout le royaume. En 1744, le maréchal de Noailles, gouverneur du Roussillon, s’occupe de la levée de six bataillons de fusiliers de montagne pour renforcer les troupes de la frontière. Pour plus d’efficacité, « sa majesté veut bien permettre qu’au lieu de drap gris de fer suivant l’ancien usage, la troupe soit habillée en drap bleu avec des parements rouges, mais au surplus elle ne veut pas que les officiers soient habillés à la française, son intention étant qu’ils soient en gambétou, de même que les fusiliers avec tout l’assortiment à la catalane à l’exception des espardègnes ». La question fait débat parmi les officiers qui se plaignent à l’Intendant : « ceux-ci sont extrêmement mortifiés d’être obligés de porter le gambétou avec l’assortiment à la catalane, je leur ai dit et fait dire que les hussards et même le régiment royal allemand avaient des habits singuliers ».  Les officiers toutefois soutiennent qu’anciennement les commandants des bataillons et le major étaient dispensés de cette règle et étaient vêtus à la française. Pour clore cette affaire, le maréchal doit menacer de renvoi les contrevenants pour faire accepter l’uniforme si particulier des Miquelets12. De fait, le duc de Noailles dispose de sa propre compagnie dont le costume est documenté en 1761 : « un habit de drap rouge avec des galons sur les parements faisant l’uniforme de la compagnie de monseigneur de Noailles avec une veste de drap jaune à boutonnière d’or et le tout avec des boutons de cuivre, un chapeau bordé avec un galon d’argent à feston, une paire de bottes avec le porte mousqueton13 ».

Les officiers toutefois soutiennent qu’anciennement les commandants des bataillons et le major étaient dispensés de cette règle et étaient vêtus à la française. Pour clore cette affaire, le maréchal doit menacer de renvoi les contrevenants pour faire accepter l’uniforme si particulier des Miquelets12. De fait, le duc de Noailles dispose de sa propre compagnie dont le costume est documenté en 1761 : « un habit de drap rouge avec des galons sur les parements faisant l’uniforme de la compagnie de monseigneur de Noailles avec une veste de drap jaune à boutonnière d’or et le tout avec des boutons de cuivre, un chapeau bordé avec un galon d’argent à feston, une paire de bottes avec le porte mousqueton13 ».

Nous possédons le portrait d’Augustin de Cagarriga en habit des Gardes Wallonnes, régiment dans lequel il s’engage peu de temps avant la Révolution. Il s’agit d’une veste de drap bleu au col et manchettes écarlates avec les parements de boutonnières d’argent.

En 1790 le peintre Pierre Maurin nous laisse un portrait du musicien de troupe Bedos. Il est représenté en veste de drap rouge à large boutonnière bleue et blanche, porte une perruque nouée d’un ruban bleu foncé14.

Enfin, l’habit de deuil est bien documenté. La couleur noire dominante et la codification du deuil apparaissent au XVIIe siècle15. En Roussillon deux tenues se distinguent chez la femme : celle du deuil de cérémonie et celle du deuil au quotidien. Les femmes portent des coiffes noires de taffetas16 qu’elles se procurent chez les marchands d’habits17. Elles les agrémentent de garnitures de dentelles, rubans et fleurs de tissus noirs18. Vient ensuite l’habit « un vestit negra de dona ço es manto y faldillas de papalina » et l’écharpe « una xarpa de tafatas negra doblada de sati blanch »19.

Au cours du XVIIIe siècle, l’usage de se couvrir de grandes étoffes noires de la tête aux pieds disparaît dans les couches aisées. Un témoignage concernant la description de la Vierge habillée de la Piéta, en 1708, permet d’en savoir plus sur le déclin du grand deuil : « elle est vêtue de grand deuil comme le sont non pas les personnes du commun mais les dames catalanes qui conservent quelque chose de la manière ancienne de s’habiller dans ce pays ; elle a de grandes coiffes de crépon noir »20. En 1786 on trouve dans un inventaire cette description d’une « espèce de voile à l’ancienne en taffetas noir moucheté21 », vestige des grandes mantilles. Pour sortir, la capuche noire est préférée l’hiver, portée sur une coiffe noire.

Les hommes portent aussi des tenues noires de deuil, habits complets de voile noir et bas de soie noire. Les boucles de souliers à pierreries sont proscrites et remplacées par de simples boucles de fer22.

Lorsque le grand deuil est passé, le Perpignanais met à sa veste une cocarde de rubans noirs23. Il est en outre d’usage dans les grandes familles de pourvoir lors d’un deuil à l’habillement des gens de la maisonnée, servantes, laquais et autres, et de donner à chaque personne venue à l’enterrement un crêpe noir, comme lors des obsèques de l’épouse de Don Joseph d’Oms à la cathédrale Saint-Jean24.

Les femmes du peuple pour leur part sont restées attachées à la démonstration du deuil, expression qui s’est maintenue jusqu’au milieu du XXe siècle. Cette pratique explique en partie que celui-ci ait le mieux caractérisé la personnalité du costume de la Catalane pour les régionalistes du XXe siècle25.

Pour ne pas achever cette étude sur une note triste nous pouvons aussi aborder la question de l’habit nuptial, remis le plus souvent en dot par les parents de la mariée sous forme de liste ou « mémorial de la roba de vestit blanca ».

Au début du siècle nous trouvons pour les plus complets « unas faldillas, gipo, manegas, caputxo en poe de seda, devantal 26»accompagné d’une parure de bijoux composée d’un anneau ou bague à pierreries dite masseta, d’une croix avec son coulant en forme de cœur, et de boucles d’oreilles.

Conclusion

Cette rapide étude permet d’entrevoir la richesse des boutiques des marchands de tissus, avec des produits à la fois locaux comme les draps de Prats-de-Mollo ou bien les toiles d’Ille ou de Millas, les productions des manufactures de draps de laine et celles des étoffes de soie de la Ville-Neuve1, mais aussi des tissus provenant de l’ensemble des centres textiles français. La transformation de ces étoffes mobilise un grand nombre d’artisans. Certains d’entre eux, comme les perruquiers, participent pleinement à l’évolution des apparences de la population des nobles et des bourgeois de Perpignan.

A ce stade, le maître incontesté du vêtement reste toutefois le tailleur d’habits. Les tailleurs propagent la mode en copiant les robes à la française arrivées directement de la capitale. Ils confectionnent encore des vêtements d’influence hispanique pour satisfaire les goûts d’une clientèle qui n’a jamais renié ses liens avec la Catalogne. La confection emploie une importante main d’œuvre et, par le remploi des pièces vestimentaires, met en relation toutes les classes sociales.

A Perpignan, comme dans tout le Roussillon, la mode française prend le pas sur la mode hispanique dès la fin du XVIIe siècle, l’expansion de l’habillement à la française dépassant le cadre local pour devenir un véritable phénomène européen. Ceci ne s’est pas réalisé en Roussillon à la fois sans arrière-pensées politiques de la part de la monarchie française et d’une grande partie de l’élite locale, ni d’autre part sans quelques réticences culturelles des milieux populaires de la petite bourgeoisie et du monde paysan qui restent profondément attachés à l’habit catalan, non sans l’adapter aux nouvelles formes en usage chez les personnes aisées. Ce chevauchement des deux influences donne naissance à la fin du XVIIIe siècle à une mode populaire typique telle que la représentent les premières estampes sur le sujet2.

Ce costume populaire local et particulier s’étend à la fois à la bourgeoisie urbaine et aux paysans aisés, par le phénomène de la simplification des formes après 1770. Mais l’identité du costume roussillonnais ne se réduit pas aux deux symboles majeurs que sont la baratina et la coiffe. Le costume populaire déjà très abouti au XVIIIe siècle trouvera ses manifestations les plus recherchées sous la Restauration, comme le démontrent les nombreuses gravures éditées à cette époque3. Le costume roussillonnais reste encore à découvrir dans toute sa richesse et toute sa complexité, à commencer par l’étude et la restauration du fonds textile de la Casa Pairal, musée des Arts et Traditions Populaires de Perpignan.

En définitive, l’étude des documents d’archives du département, d’une richesse d’information insoupçonnable permet de percevoir les échanges commerciaux et culturels qui ont contribué à la création des vêtements mais aussi de comprendre les rouages de la société perpignanaise dans ses modes de vie.

La vêture, loin de toute innocence, est un véritable reflet de la personnalité des Roussillonnais. Au XVIIIe siècle, entre assimilation et accommodation, l’adaptation des costumes s’articule entre tradition hispanique et nouveauté française. Les Roussillonnais et plus particulièrement les Roussillonnaises, se sont forgé leur propre identité et leur propre costume en prenant le meilleur des deux influences et en les adaptant d’une manière cohérente et heureuse à leurs besoins, leurs codes et leur imaginaire. Véritable réussite, le costume populaire roussillonnais perdurera encore une centaine d’années avant de connaître une disparition rapide sans être totale à l’inverse de celui de nombreuses autres provinces4. Les vigatanas et les bijoux en grenat sont aujourd’hui les derniers vestiges de la différenciation régionale des habitants du Roussillon et prouvent à eux seul toute la force encore présente du vêtement traditionnel roussillonnais.

1 Roche, (D.), La culture des apparences, Fayard, 1989. « A travers les logiques vestimentaires, c’est une façon de comprendre et un moyen d’étudier les transformations sociales qui se jouent dans les creusets citadins », p.12.

2 Série J

3 L’expression « de la terra » désigne en langue catalane essentiellement le pays, c’est-à-dire ici le Roussillon. Marcé, (A), « La résistance catalane au lendemain de l’annexion de 1659 », Colloque Mouvements populaires et conscience sociale, Paris VII, 1985, p.314.

4 ADPO, 3E1/5732, 1687. Il faut toutefois relativiser la corrélation entre le nom de l’étoffe et le lieu ou elle est fabriquée. Il s’agit souvent d’un nom devenu générique.

5 ADPO, 1C1049.

6 Le quartier du Puig a probablement été bombardé depuis la citadelle sur ordre du marquis de la Rena.

7 Qualité des draps en fonction du nombre de fils de chaîne.

8 Pour tous les aspects concernant cette industrie, voir l’article publié par l’auteur dans le Bulletin de la SASL 2002, p.331/343.

9 ADPO, 1C1235, Mémoire présenté au Conseil Souverain par J. Maris en vue de relever la manufacture, 1748.

10 ADPO, 1C1981, 1788.

11 ADPO, 13Bp562, 1783.

12 Médiathèque, fonds ancien, ms.175.

13 L’envoi de représentants est attesté dans le ms 175 ainsi que dans le registre du sieur Barthe, négociant, ADPO, 1J554.

14 ADPO, 4E75 à 4E80. La modification intervient entre 1660 et 1699.

15 Arrêt du 25 avril 1718.

16 Ce qui est encore beaucoup, le corps des orfèvres ne comptant que 14 maîtres.

17 ADPO, 1C1053, inv. des biens mis sous scellées en vertu de l’arrêt du 1 septembre 1776.

18 Rodriguez, (R), les métiers liés au textile en Roussillon au XVIIIe siècle, Maîtrise, U. de Perpignan, 1996.

19 ADPO, 2J81, Rapport Montbret

20 AC, HH18 et suiv.

21 Boucher, (F), Histoire du costume, 1965, p.263.

22 ADPO, 3E1/5962, an 1681.

23 ADPO, 1J455, f°21.

24 ADPO, 3E7/279, an 1760.

25 ADPO, 13Bp183, an 1771.

26 ADPO, 10Bp15, cet artisan passe son brevet de maîtrise le 10 mai 1769.

27 ADPO, 112EDT644.1730.

28 ADPO, 3E22/254, Inv. E Joseph Lassalle, marchand perruquier, juin 1782.

29 De même pour l’ensemble du royaume, Boucher, (F), Histoire du costume, 1965, p.318.

30 Compte pour la façon d’un frac de ratine rouge.

31 ADPO, 1J471, 1769/1772.

32 Lazerme, (P), Noblesa catalana, T.1, p.340.

33 ADPO, 1J470, 1776/1778.

34 ADPO, 3E5/37, par exemple le maître tailleur Samaran participe à l’inventaire des biens d’Edmée Cari, 1761.

35 Bayard, (F), De quelques boutiques de marchands de tissus », colloque de Montpellier, 1997, p.435.

36 ADPO, 2B90, lettre du président De Fontanella à Louis XIV, 1662. Le président de répondre que pour lui c’est déjà le cas.

37 ADPO, 3E1/5986, inv. du marquis d’Aguilar.

38 Les ex-voto de l’ermitage de Domanova (commune de Rodès) en sont un exemple.

39 Les exemples sont nombreux chez les notaires de la ville. ADPO, 3E1/6008, acte de séparation de société entre un marchand de Montagnac et un marchand de Perpignan, procuration d’un marchand de Carcassonne en faveur d’un marchand de Perpignan…

40 ADPO, 3E1/6011.

41 ADPO,3B16/12, 1746, échouage du ste Rose sur la plage de Saint Laurent de la Salanque : parmi les polices d’assurance nous trouvons le nom bien connu de Jean Rodolphe Wetter, négociant suisse installé à Marseille puis Orange, fabricant d’indiennes.

42 Ermitage de Domanova, le voyage est fait pour l’année sainte. Ill. dans le catalogue « Dévotion populaire, Hospici d’Illa.

43 1J467/2, f°116, registre de César Sonnerat.

44 Idem, f°31.

45 ADPO, 3E22/244, 1771, dettes envers Mme de Neve , marchande de modes à Paris ainsi qu’aux Perpignanais Auriol cadet et Guilbert, marchands, Sardane et Fleuriant tailleurs pour femme.

46 Arrêt prolongé par Louvois, in « Façon Arlésienne, étoffes et costumes au XVIIIeme siècle », catalogue d’exposition, 1998, p.112.

47 ADPO, 3E1/6006.

48 ADPO, 1C1040.

49 Historia politica, societat i cultura dels paisos catalans, 1995, T.5, p.275/279

50 Expertisés, les tabliers provenaient d’une fabrique genevoise.

51 ADPO, 1C1040, les plombs sont conservés dans la liasse.

52 Arrêt du 5 sept. 1759, voir « Le coton et la mode, 1000 ans d’aventures », Musée Galliéra, Paris, 10 nov.2000/11 mars 2001.

53 Chante, (A), « Les manufactures d’indiennes à Montpellier au XVIIIe siècle », colloque de Montpellier, 1997, p.143.

54 Colomer, (C.), Le clergé régulier en Roussillon sous l’Ancien Régime, B.S.A.S.L., CIVe vol., p. 278.

55 Marty, (B), « Le vêtement et les parures des femmes d’artisans et de marchands de Perpignan au début du XVIIe siècle », B.S.A.S.L., 1995, p.475-484.

56 ADPO, 3E1/6143, an 1700 ; 3E1/5679, an 1712.

57 ADPO, 1E3/6006.

58 Capeille, Biog.roussillonnaises, 1911, p.345.

59 L’arrondi convexe semble caractériser un corps en usage en Roussillon au XVIIème et première moitié du XVIIIème siècle, il crée par l’ajustement des manches amovibles et du fichu un véritable costume typique qualifié par les auteurs de « costume à la catalane ».

60 Musée de Louvre et gravure de Drevet. Nous voyons aussi deux autres exemples à Domanova.

61 Voir aussi le tableau « la charité de saint Thomas de Villanova », anonyme, église saint Jacques de Perpignan.

62 ADPO, 3E22/228.1753.

63 Rivesaltes, prédelle du retable du Sacré cœur, femme de qualité en cape bleue, fraise et voile-capuche noir, fin XVIIeme ; Pia, retable, portrait de donateur vêtu à la mode espagnole.

64 ADPO, 9Bp243, 1725, cravate conservée dans les minutes d’une enquête.

65 Ex-voto de Domanova.

66 Coll. part. tableau attribué à l’atelier Guerra.

67 à la française, expression souvent péjorative.

68 Colomer, op.cit., p.142.

69 Carrère, (J.B.F.), Voyage pittoresque de la France, province de Roussillon, 1787.

70 Torreilles, (abbé J.), La Révolution Française dans les Pyrénées Orientales, tome 1.

71 Mille ans de costumes français, Gérard Klopp éditeur, 1991, p.146.

72 Ouverture de la Catalogne à la mode française et assujettissement du Roussillon à la France dès 1640.

73 Boucher, (F.), Histoire du costume, p.286.

74 Pour le XVIIIeme siècle, l’étude des arts décoratifs en Roussillon reste à écrire. Les intérieurs cossus sont alors meublés dans un style local que l’on ne peut plus qualifier de catalan mais de roussillonnais, adaptation locale des styles français, Régence, Louis XV et Louis XVI.

75 Le Roy Ladurie, (E.), Le voyage de Thomas Platter 1595-1599, t.II, Fayard, 2000, p. 415.

76 ADPO, 3E1/5529, une ceinture d’argent à la française avec son clavier, sept anneaux d’or, quatre à la catalane.

77 ADPO, 1C1040.

78 ADPO, 3E22/255 « deux pères de guetres dites guarmatxes l’une en toile grise l’autre en basin » 1783, également 3E22/258, De Blay de Gispert, une paire de garmatxes toile grise.

79 ADPO, 3E4/73, n°467, inventaire d’un brassier de la paroisse saint Mathieu J.Barrou.

80 ADPO, 3E16/591, n°530.

81 ADPO, 3E22/232, 1759.

82 ADPO, 3E22/234. ces coiffes piquées sont parfois détaillées : le dessous toile cretonne et le dessus, toile de cholet. On trouve aussi des tupis chez les plus riches, ce sont les ancêtres des dessous de coiffe de taffetas qui composent une partie des coiffes catalanes.

83 ADPO, 3E14/72, 1786.

84 Carrère, Voyage pittoresque, 1787, p.332 et suiv.

85 On trouve mention de manches amovibles en 1783 sous le terme de « manaquins » 3E22/255. Les petits corsets sont vulgairement appelés « jacotins », ou « engartines »3E14/72, 1786.

86 Mathé, (E), Droulet, La société arlésienne et le costume au XVIIIeme siècle, p.10. Le docteur Bernard est l’auteur vers 1780 d’un traité intitulé « Dégradation de l’espèce humaine par l’usage du corps à baleine ».

87 voir capuches exposées à la Casa Pairal, Perpignan.

88 gravure d’Urabieta d’après un tableau peint à Perpignan vers 1793 et exposé à Paris en 1871, coll.part.

89 Musée de Carcassonne.

90 Vers 1800/1810.

91 ADPO, 1C1592.

92 Le roi permet également aux consuls de Pezilla de porter le chaperon de velours ou de damas rouge, 21 janvier 1688, ADPO, 2B54, f°10.

93 Les docteurs en droit par exemple ont un anneau et un chaperon (al capirot) composé d’une bande d’étoffe en satin rouge bordée de dentelle et constellé de boutons d’or. Par derrière pendait une queue en soie noire. Le capirot s’agrafait sur l’épaule gauche. Jampy, (M), « Frais d’examen de docteur en droit en 1761 », Revue historique et littéraire du diocèse de Perpignan, N°77, 1927. Les docteurs en droit ont aussi un insigne garni de dentelles en or.

94 ADPO, 3E7/277.

95 ADPO, 3E22/255, 1783. Il semble que la couleur de la pierre de l’anneau soit assortie au capirot, ce qui en ferait un signe distinctif. Ceilles était aussi protomédic de la province de Roussillon.

96 ADPO, 3E1/6006, 1683, idem en 1712chez le sieur de La Roche : une canne à pommeau d’argent.

97 ADPO, 3E7/279.

98 Casa Pairal, Perpignan, legs de Pous.

99 Boucher, (F), p.286.

100 documenté par l’estampe de P. A. Aveline (BSASL,vol. XCV, p.81).

101 ADPO, 1C685, Mémoire détaillé des fournitures pour l’habillement du capitaine, du lieutenant, du fusiller et du brigadier du bataillon des fusiliers de montagne, vers 1734.

102 ADPO, 1C686, BSASL, 1910, pp. 188-219.

103 ADPO, 3E5/37.

104 Musée Rigaud.

105 Boucher, p.464.

106 ADPO, 3J407, 1697.

107 ADPO,5E1/5962, 1681.

108 ADPO, 3E1/5752, garniture de cofa de dol, 1698.

109 ADPO, 10Bp355, 1698. Un habit de femme noir composé d’un manteau et de jupons de papeline, une écharpe de taffetas noir doublé de satin blanc.

110 Colomer, (C.), op.cit.p.142.

111 ADPO, 3E14/72, 1786.

112 ADPO, 3E22/258 1786.

113 ADPO, 3E5/36, 1760.

114 ADPO, 3E22/230, 22 mars 1757, le sieur d’Oms pourvoit aussi à l’achat de draps noirs pour garnir l’autel et la chaire de la collégiale.

115 Gustave Violet, artiste le plus engagé en Roussillon dans « l’art régional », offre à la ville de Perpignan l’avi, vieille femme entièrement voilée dite aussi la tradition catalane. la veu del canigo, n°32, 1912. Cette statue a été placée dans le vestibule de la Salle des Mariages et il est de tradition que la mariée dépose un bouquet dans le creux de ses mains au sortir de la cérémonie.

116 ADPO, 10Bp355, n°129, 1708.

117 Aujourd’hui quartier Quai Vauban-place Bardou-Job.

118 Argent, (J.D.), Els habitants de Catalunya Nord a traves de les estampes dels segles XV a XX, assaig d’un cataleg dels gravats, 1980, dact., Médiathèque de Perpignan.

119 Gravures de Née dans le Carrere, 1787, celle du Voyage dans les départements français, 1790, sans omettre celles plus tardives de Bayot, recueil des costumes du Roussillon offert à la ville de Perpignan, 1833, chez Vidal lithographe. Se reporter aussi à la note précédente.

120 Sans oublier les costumes traditionnels qui sont encore portés lors de fêtes ou par des groupes de danses folkloriques, nous parlons ici du vêtement de tous les jours, celui qui se donne à voir dans les rues de la ville aujourd’hui.