Après l’Arlésienne

- Tete de l’Anton, Gustave Violet.

- Chapelle de la Plana Sant Marti à Prades, Etienne Terrus, Musée Rigaud, Perpignan.

- Berger catalan, terre cuite de Gustave Violet.

Il est au monde, il est des spectacles sublime; des royaumes qu’on voit en gravissant les cimes…(Théophile Gautier, Poésies).

On sait le grand, le beau succès de l’« Arlésienne » à Prades. Cette vesprée roussillonnaise a plus d’importance qu’une pâle réunion de félibres autour d’une fontaine. Nous y avons goûté de réconfortantes sensations, des joies imprévues. Aussi voudrais-je la faire revivre en ces quelques lignes.

Sous les platanes ombreux, nous suivons la route de Catllar. De tous côtés le soleil fuse. Voici déjà l’entrée du théâtre de plein air : un portique de buis tressé où se berce un tableau d’E. Terrus. Devant une crique de saphir, un groupe de catalans s’est assis. Elle a sa coiffe et son foulard et son tablier ; il a son bonnet de laine rouge et sa ceinture et son bâton noueux. Nous aimons tous cet art de lumière chantante. Cependant, si nous ne connaissions d’E. Terrus que les tableaux du Musée, une « Tète d’idiot » et une copie de la « Mise au Tombeau » de Ribera, nous imaginerions un artiste ténébreux, un ami des ombres larges et coulantes, des bistres et des sépias. Mais ce n’est pas au Musée de Perpignan que nous devons étudier la moderne école roussillonnaise.

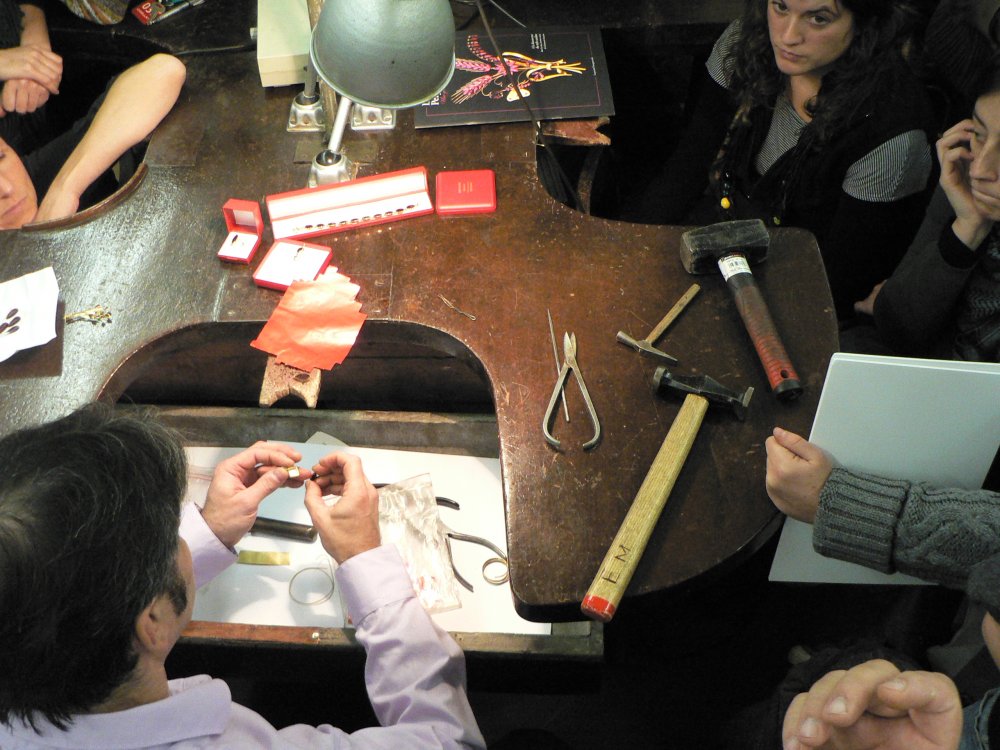

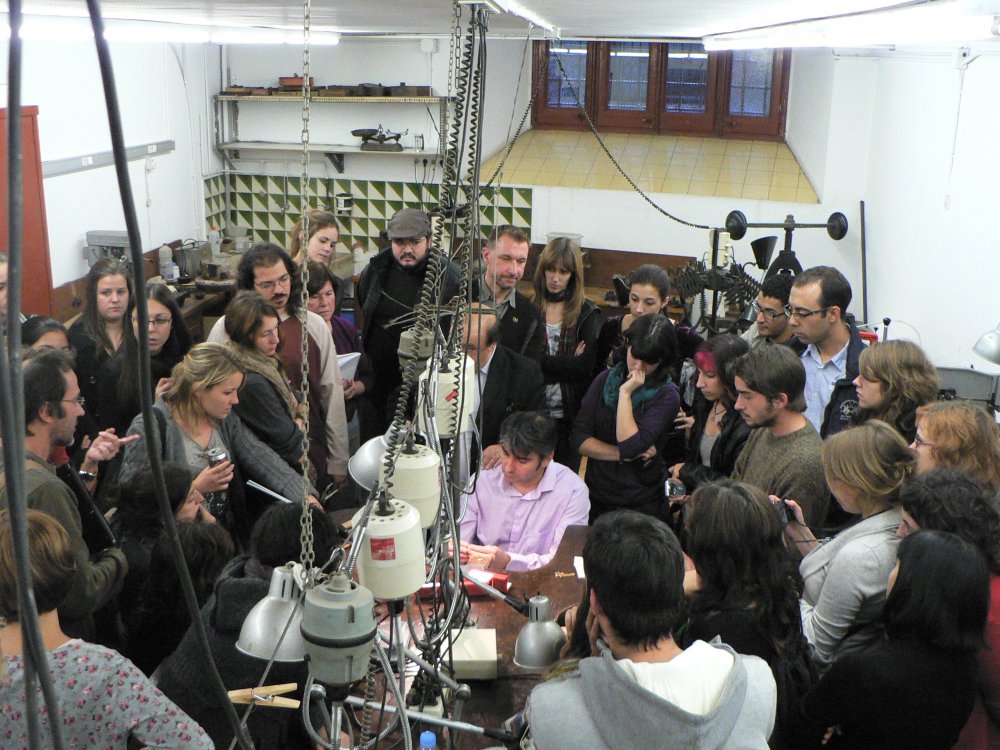

N’insistons pas. Nous voici d’ailleurs dans la prairie. Elle reçoit la foule, comme une vasque l’eau retombante d’un jet d’eau. Les décors sont adossés aux platanes. Platanes au tronc lisse et moucheté d’une écorce couleur d’ardoise. Au travers de leur feuillage, quelques furtifs rayons ont pu glisser à peine. Aussi, les peintres des décors ne m’en voudront pas si je loue avant tout leur flottante noblesse. Je ne suis d’ailleurs point insensible au charme du « mas » provençal. 11 révèle une intention d’art. M. Gustave Violet s’est conformé à une tradition qui persiste encore dans nos campagnes. Ce « mas » réunit les deux caractéristiques extérieures des nôtres. Il a sa tour blanche, sa tour échancrée, où semble flotter l’âme harmonieuse du terroir. Il a, sur sa façade, cet escalier d’ardoises mal taillées, qui se termine par une terrasse et vous conduit jusqu’à la cuisine. Ce « mas » est plein de couleur et de tendresse. Ce décor sans perspectives semble une réalité. Il ne peut s’harmoniser davantage avec tout le paysage. Et celui-ci vaut sans doute par sa claire simplicité. A droite, une villa et son jardin effacent les grisailles de la garrigue, où s’étagent encore de rares olivettes. A gauche, les cimes sont cachées, mais 1 imagination sait les reconstruire aisément. Comme une fresque, les dernières inflexions miroitantes se développent en plein ciel. Mais déjà se déroulent les premières phrases musicales. Tous les violons préludent sous la baguette et le geste souriant de Nussy-Verdié. Et c’est une première impression de belle ordonnance, de rythme simple et cependant coloré. Balthasar entre en scène avec son ample caban marron. Ses gestes protecteurs semblent s’étendre sur la foule. Il y a dans ces gestes toute la haute montagne, avec les mouvements cadencés des pins abaissant leurs branches, avec les ombres larges des nuages sur les rochers solitaires. Et puis encor, sa tête de berger nous domine comme la bonté d’un ciel bleu ou d’un éparpillement d’étoiles. Et comme il est maître des légendes, il raconte à l’Innocent le le conte de la chèvre de M. Seguin. Ce conte renferme tout le drame. Elle s’est battue jusqu’au point du jour, la chèvre Blanquette ; et puis, elle s’est livrée. Frédéri, lui, s’est laissé griser par une Arlésienne-velours et dentelles et chaînes d’or -, une joyeuse enfant de la cité dolente. Le patron Marc est allé prendre des renseignements. Toutefois, il n’a que faire de ses lunettes marines, en Arles et dans le pays; de Camargue. Ce n’est pas un terrien ; il ne sait distinguer ni les bécassines ni les lorettes. Aussi, tandis que l’on fête au « mas » du Castelei la noce future, voici soudain le farouche « gardian ». Cette fille d’Arles, elle a été sa maîtresse, et il la veut toute encore. N’en doute point, maître François ; ces deux lettres sont une preuve. Dès lors, c’est la lutte de la chèvre et du loup, de Frédéri et de son amour. Cependant, Vivette passe le Rhône avec ses paniers et son bon cœur. C’est une alerte métayère, une fine fleur provençale. Une aurore nouvelle brillera, mais se ternira vite. Frédéri ne guérira pas. Rose Mamaï, sa mère, le sait bien. Elle a des pressentiments. Elle dort près de sa chambre, pour observer la magnanerie, dit-elle. Mais au lendemain de la Saint-EIoi — une fête pleine de fifres, de tambourins et de farandoles — Frédéri se précipite dans le vide, du haut d’un grenier à foin… Le ciel s’assombrit doucement et la foule s’écoule. Que l’adaptation du drame d’Alphonse Daudet ait pleinement réussi, que l’enthousiasme ait été unanime, cela ne fait aucun doute. Il y avait peut-être, dans l’auditoire et ailleurs, certains sceptiques. Il était cependant naturel de penser qu’un drame populaire pouvait sans nul effort s’accommoder d’une langue populaire. La traduction de M. Gustave Violet ne manque ni de vigueur, ni de délicatesse. Il s’est permis de rehausser le texte français de légères enluminures. Il a su enjoliver le rôle du berger de formules, de tours de pensée qui lui donnaient plus de relief. Avec son jeu si étrangement énergique, Borras en a fait une sorte de personnage sublime, venu des hauteurs isolées dans la nuit, pour nous dire de paisibles paroles, cadencées comme des rondes d’étoiles. La seconde scène du premier acte est particulièrement inoubliable. On admirait tout à la fois les yeux étonnés, les gestes vagues, la démarche incertaine, la parole chantante de M'” Ferrer dans son rôle de l’innocent ; et M”” Sola (Rose Mamaï) a dit tour à tour la tendresse, le désespoir et l’épouvante. A n’en pas douter, cette troupe Barcelonaise, avec son art réaliste et vrai, serait applaudie à Paris ; elle serait peut-être moins exotique, moins déconcertante que la troupe Sicilienne qui interpréta naguère « Terra Baixa » au Théâtre-Libre. Je ne voudrais point encore oublier nos bons « Cantayres Catalans », car ils ont certainement contribué à donner à l’ensemble une couleur plus roussillonnaise. Leurs voix un peu sourdes et voilées, semble-t-il, détaillent les berceuses et les aubades et les mélopées ; elles ont comme un charme d autrefois ; elles expriment les airs indistincts et à peine entendus, qui, suivant les poètes, s’élèvent de la glèbe et des vallées profondes. Maintenant, la nuit est venue. Laboureurs et magnanarelles ont dansé sur la place. Le Canigou s’endort, enveloppé de noirs sapins. Nous sommes assis sous les guirlandes des lanternes vénitiennes, rouges et vertes, et qui décrivent de lumineuses courbes. Mais elles s’éteignent, l’une après l’autre. Nous sommes seuls. M. Amade pense aux bergers de la montagne et M. Marcel Robin à sa chronique du Mercure de France. Je sommeille légèrement, parmi les images renaissantes autour du « mas » provençal. Les saints du retable d’or sommeillent, eux aussi, dans l’église Saint-Pierre. Et M. Gustave Violet, tout de blanc vêtu, pareil au magicien « des royaumes qu’on voit », nous dit une merveilleuse parole : J’espère que chaque année vous ferez ce pèlerinage.

Joseph Pons, La Revue Catalane, 1909.

Au cours de la représentation de l’Artésienne, le Comité de Prades mit en vente un très joli programme illustré dont nous tenons à reproduire la première page, qui est un véritable manifeste :

« Bon nombre de nos compatriotes, déracinés dans leur propre patrie par l’éducation qu’ils ont reçue, ont presque totalement perdu la mentalité qui est cependant celle de leur race. Ils ignorent tout d’eux-mêmes et vont jusqu’à considérer la langue ancestrale comme un idiome vulgaire à peine suffisant pour les conversations inférieures, mais incapable de peindre des sentiments ou d’exprimer des idées. En ce qui touche l’art théâtral, la disposition d’esprit de certains Roussillonnais est tout à fait typique. Par snobisme, ils orientent uniquement vers le Nord leur attention, et vont jusqu’en Allemagne ou en Norvège même, chercher des œuvres bien souvent obscures pour leur nature latine. Ils ignorent, ou veulent ignorer, que, tout près d’eux, dans leur langue, toute une pléiade de dramaturges a créé, avec un talent qui atteint quelquefois aux plus hauts sommets, un théâtre original, qui est bien à nous, qui est de notre race et de notre terre. Ils ne savent rien des œuvres de Pitarra, de Guimerà, de Rusinol et d’Iglesias, bien qu’on puisse les opposer heureusement à toutes celles qui nous viennent des pays Scandinaves. En créant le Théâtre Catalan de Prades, nous voulons essayer de montrer aux Roussillonnais ce qu’ils perdent en ignorant tous les trésors d’art où peut puiser leur esprit. En choisissant une œuvre traduite du théâtre français, pour notre première représentation, nous avons voulu montrer par comparaison, à nos compatriotes, qu’on pouvait trouver dans le Catalan une poésie, une tendresse, une violence imagées que peu de langues peuvent exprimer avec tant de force. Tous les spectateurs, ou presque, connaissent la belle œuvre de Daudet, œuvre méridionale par excellence ; ils pourront reconnaître qu’elle n’aura rien perdu de sa valeur en passant dans notre langue. Tout au contraire, beaucoup y trouveront un charme délicat et profond, comme ce charme qui nous pénètre lorsque nous revoyons la maison paternelle, après les années de jeunesse »

Après quelques notes, accompagnées de photographies, sur Prades et ses environs, le programme reproduisait notre beau chant roussillonnais Montanyas regaladas.